障子紙にも種類がある?障子紙の種類・特徴や選び方について解説

障子は日本の伝統的な建具として親しまれ、インテリアに取り入れるだけで和の装いを楽しめます。木枠に障子紙を貼り付けるシンプルな構造の障子だからこそ、紙の素材や種類にもこだわって、印象深さや機能の違いを楽しみましょう。

障子紙にこだわりたい方に向け、主な種類や選び方を詳しく解説します。

障子紙の主な種類

障子紙の主流は自然素材で作られる和紙ですが、最近では機能性を高めたプラスチック障子紙もよく使われています。障子紙の主な3つの種類について、詳しく見ていきましょう。

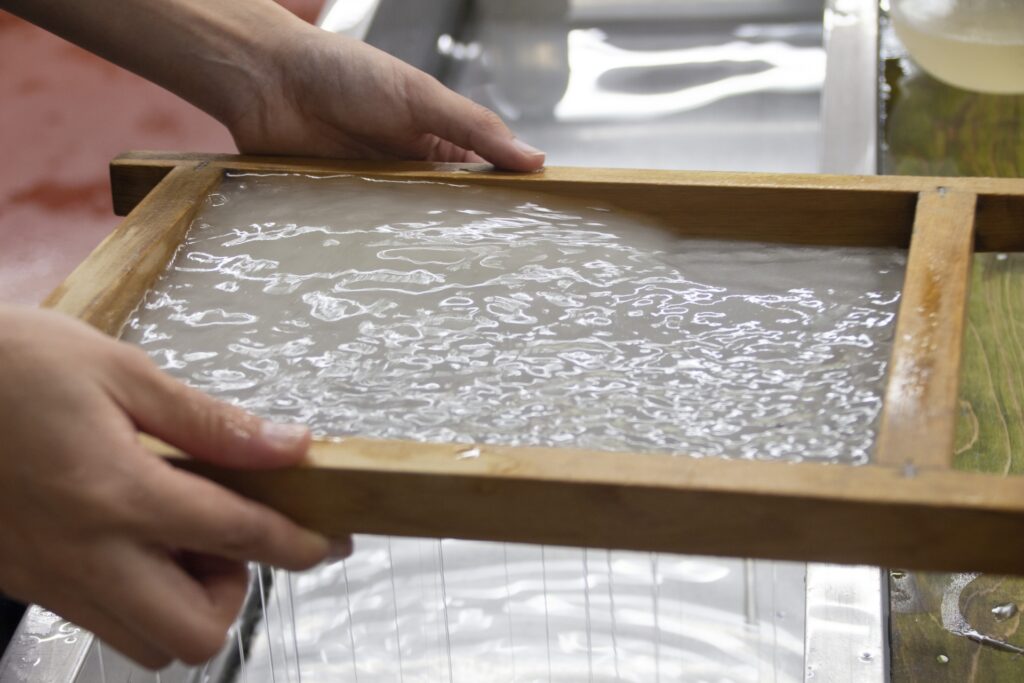

手漉き和紙

障子紙の中でも、和の趣深さや意匠性の高さを特に楽しめるのは「手漉き和紙」です。手漉き和紙は、楮(こうぞ)などの樹皮から採取した繊維を簀桁(すけた)と呼ばれる台で均等に整えて作ります。

「紙漉き」と呼ばれるこの製法は、歴史的・芸術的重要性が評価され、日本の重要無形文化財にも指定されている技術です。

機械漉き和紙

1枚1枚手作業で漉く手漉き和紙に対して、木材チップから作られたパルプを原材料に機械で漉いて製造するのが「機械漉き和紙」です。機械を使って一度に大量の和紙を漉くことができるため、和紙特有の風合いを保ちつつ大量生産を可能にしています。

プラスチック障子紙

プラスチック障子紙とは、和紙の両面に塩化ビニルで作られたシートを貼り付け、和紙を挟みこむようにコーティングした障子紙のこと。通常の和紙と比べて耐久性が高く、紫外線をカットする効果が備わったものなどもあります。

障子紙のサイズは3種類

伝統的な建具である障子は、地域や間取りによって使う障子紙のサイズが異なります。張り替えをするときは、必ずどのサイズか確認してから障子紙を購入しましょう。障子紙の主なサイズは、次の3種類です。

一枚貼り

一枚貼りは幅94cmの障子紙で、基本的なサイズとしてよく使われています。幅94cmは一般的な障子の横幅に合わせたもので、他に幅69cm・幅135cmタイプも選択可能です。

長さは1.8m〜15mと幅広く、ロール状になっているのが一般的。横幅を障子枠に合わせたら、そのまま縦方向のサイズに調整して障子紙をカットできるので便利です。障子紙を途中で継ぎ足す必要がないので、見た目もきれいに仕上がります。

美濃判

美濃判は幅28cmの障子紙を横方向に合わせ、格子1段ずつに貼っていくタイプの障子紙。長さは障子枠に合わせた94cmタイプから、ロール状になった18.8mのタイプまでさまざま。一枚貼りのように枠全体を一度に覆うのではなく、格子1段ごとに貼り付けられるため、少しずつ作業していきたい方にもおすすめです。

半紙判

枠組み(組子)のサイズがやや小さめな障子に適しているのが、半紙判の障子紙。幅25cmのものが多いですが、地域によっては幅24cm~26cmが使われているところもあります。長さは障子枠に合わせた94cmタイプから、22.5mの長い障子紙をロール状にしたものまであります。

全体に貼り付けるか1段ずつ貼っていくかをはじめ、枠の大きさに応じて、適切なサイズの障子紙を選んでいきましょう。

【状況別】障子紙の種類の選び方

シンプルな建具だからこそ、障子はどのような障子紙を選ぶかによって印象が大きく変わります。障子紙の選び方で考えたい、3つのポイントを見ていきましょう。

見た目や質感を重視したい:手漉き和紙

和の装いや、光をやわらかく取り込む障子ならではの質感を重視するなら、手漉き和紙がおすすめです。丹念に漉いて作られる手漉き和紙は、原材料に含まれる繊維同士が密に絡み合い、和紙特有の質感を楽しめます。

障子を通して室内に取り込む光が印象的に映るのも、手漉き和紙ならではの特色です。日常の中に、より印象深く障子の魅力を取り入れるなら、製法にもこだわった手漉き和紙を検討しましょう。

耐久性を重視したい:プラスチック障子紙

小さなお子様がいるご家庭や、できるだけ手軽に障子を使いたい方は、プラスチック障子紙がおすすめ。表面を塩化ビニルでコーティングしたプラスチック障子紙なら、少しの衝撃でも破れにくく、万が一汚れてしまっても水拭きできるのでお手入れも簡単です。

表面をコーティングしているため、プラスチック障子紙は通常の和紙に比べて通気性が劣ります。設置場所によっては、結露が発生しやすくなる点に注意しましょう。

価格を重視したい:機械漉き和紙

価格を重視するなら、機械漉き和紙がおすすめです。大量生産できる機械漉き和紙は、障子紙の中でも価格が抑えられ、個々の差も少なく一定の品質で供給されます。張り替えを視野に入れて、できるだけ障子紙のコストを抑えたい方は、機械漉き和紙を選ぶとよいでしょう。

障子紙の種類を選ぶときの注意点

使いはじめてから後悔しないために注意したい、障子紙の種類を選ぶときのポイントは次の3つです。

- 障子紙そのものの機能性をチェックする

- 部屋の明るさに注意する

- 貼り方の違いに注意する

特にはじめて障子を使う方は、デザインだけでなく、機能性や部屋の見え方がどのようになるかも意識して選んでいきましょう。

障子紙そのものの機能性をチェックする

手漉き和紙・機械漉き和紙・プラスチック障子紙でそれぞれ特徴が異なるように、選ぶ障子紙によって機能や質感は大きく変わります。質感や見た目の良さで優れているのは手漉き和紙ですが、遮光性や耐久性といった機能面は、プラスチック障子紙の方が充実しているでしょう。

障子にどこまで機能性を求めたいのかを含め、よく検討しながら選ぶのが大切です。

部屋の明るさに注意する

障子はいわばレースカーテンを1枚かけたような状態になるため、障子紙によっては部屋の印象がイメージと違って感じられるかもしれません。さらに光を採り込みやすいタイプか遮光性を高めたタイプかなど、障子紙によって性能も変わります。

外からの光を十分に取り込んで明るい室内にしたいのか、ある程度光を遮って落ち着きある空間にしたいのかなど。自分の希望するイメージを固めつつ、選んでいきましょう。

貼り方の違いに注意する

障子紙は定期的に張り替えることで、いつまでも変わらない美しさを保てます。自分で張り替えをするつもりなら、メンテナンスしやすさを考えて貼り方の違いも意識しておくとよいでしょう。

障子紙は、枠に刷毛でのりを塗って貼り付けるタイプや、両面テープを使って貼り付けるタイプが一般的。一方、プラスチック障子紙はアイロンで温めて張り替えます。自分にとってどの方法が試しやすいかも考えながら、障子紙を選んでいくとよいでしょう。

障子紙の種類にもこだわる杉野製作所の「吉吉障子」

「せっかく障子を使うなら、デザイン性のよさや障子紙の品質にも、とことんこだわりたい!」という方におすすめなのが、杉野製作所が手がける「吉吉障子」です。

吉吉障子に使用する障子紙は、和紙の名産地として知られる高知県土佐地方の「土佐和紙」。福井県の「越前和紙」や岐阜県の「美濃和紙」と共に、日本の三大和紙と呼ばれています。やわらかく光を取り込む土佐和紙にデザイン性の高い木枠を組み合わせた吉吉障子は、職人のこだわりが込められた現代の住まいに合う障子です。

吉吉障子は、杉野製作所が開発したオリジナル製品。気になる方は、ぜひお気軽に杉野製作所へお問い合わせください。